[전혀 다른 불평등이 온다1] 자산 형성 포기하는 Z세대...소득·건강 등 불평등 집약된 노인세대

- 김백겸 기자 kbg@vop.co.kr

서울 아파트 자료사진 ⓒ뉴스1

수치상 한국의 불평등은 점차 완화되는 추세로 나타난다. 그러나 실제 사회에서는 여러 계층에서 불평등을 호소하고 있다. 숫자와 현실의 차이는 불평등의 기준이 달라졌기 때문이다.

지금까지 대표적인 불평등 척도는 소득 지니계수였다. 경제 성장의 결실을 얼마나 평등하게 분배하고 있는지가 지금까지 불평등을 가늠하는 기준이었던 것이다.

한국의 소득 지니계수는 최근 14년 동안 하향 곡선을 그리고 있다. 지난 2011년(처분가능소득 기준) 0.387에서 2023년 0.323으로 꾸준히 낮아졌다. 2023년 OECD(경제협력개발기구) 자료에 따르면 37개 회원국 중 한국은 11번째로 소득 지니계수가 높다. 다른 국가보다 소득 불평등 정도가 높은 편이지만, 미국(0.375), 일본(0.357), 영국(0.355)보다 낮은 수준이다. 불평등 정도를 나타내는 지니계수는 1에 가까울수록 불평등 정도가 높은 것을 뜻한다.

수치상으로는 예전보다 불평등 정도가 나아졌다고 하지만, 현실에서는 곳곳에서 양극화 심화 현상을 우려하는 목소리가 나온다. 더 이상 소득만으로 불평등을 측정할 수 없는 상황이 된 것이다.입체적으로 바라본 불평등...다차원 불평등 지수

지난달 28일 국회입법조사처가 발표한 '다차원적 불평등 지수' 연구는 이 같은 고민에서 시작됐다.

수치상 소득 불평등은 완화되고 있지만, 이것으로 사회 불평등이 완화됐는지는 잘 체감되지 않는다. 현대 사회에서는 삶의 질을 결정하는 요소가 훨씬 다양하기 때문이다. 이에 OECD(경제협력개발기구)의 '더 나은 삶 지수'(Better Life Index, BLI)나, UN의 '인간개발지수(HDI)'처럼 교육, 건강, 주거, 사회적 관계, 환경 등 비물질적 요소를 포함한 지표들이 등장했다. 이는 불평등을 소득의 재분배만 기준으로 두지 않고 보다 입체적으로 이해하려는 시도다.

과거에는 소득이 삶의 질을 결정하는 주된 요인이었다. 소득 수준에 따라 교육, 경제 등 다른 지표들도 개선됐기 때문이다. 그러나 경제가 성장하고, 개인의 소득 수준이 높아진 현재에는 행복이나 건강이 개선되지 않는 '비동조화 현상'이 관찰되고 있다. 소득만으로 불평등이 완화되지 않는다는 것이다.

이와 함께 돌봄, 고립, 외로움 등 관계 기반의 '신사회적 위험'이 부상하면서, 사회적 연결의 격차가 삶의 질에 큰 영향을 미친다.

이에 소득을 비롯해 자산, 교육, 건강 등 다양한 차원의 불평등을 수치화해 입체적인 지표를 만든 것이 다차원 불평등 지수다.소득에서 자산으로 옮겨간 불평등

다차원 불평등 지수는 소득, 자산, 교육, 건강의 네 가지 차원을 중심으로 불평등 지수(지니계수)를 산출하고, 각 차원이 전체 불평등에 얼마나 기여하는지를 분석했다. 지수가 높을수록 불평등 수준이 높다는 것을 뜻한다.

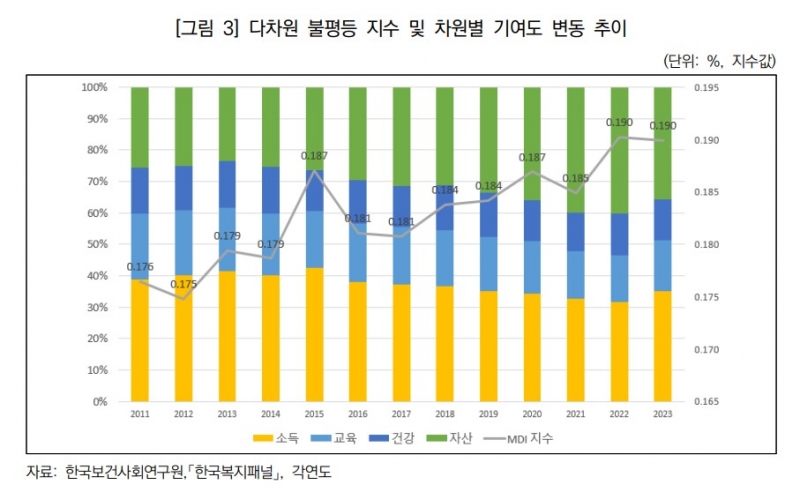

2011년부터 2023년까지의 추이를 살펴본 결과, 전체 다차원 불평등 지수는 우상향하는 경향을 보였다. 2011년 다차원 불평등 지수는 0.176였으나, 2023년 0.190으로 점차 상승했다. 지금까지 불평등의 척도로 삼았던 소득 지니계수가 완화된 것과는 다른 결과다.

과거 불평등의 주요 요인이었던 소득의 불평등이 완화됐음에도 불평등 정도가 점차 상승하고 있다는 것은 불평등의 주요 요인이 다른 곳으로 옮겨갔다는 이야기다.

다차원 불평등 지수를 형성한 기여도를 보면 자산에 대한 불평등이 전체 불평등에서 가장 높은 기여도를 보이고 있다. 2011년에는 소득의 기여도가 38.9%를 차지하면서 불평등의 주된 요인이었으나, 2023년에는 자산(35.8%)이 소득(35.2%)을 앞질렀다. 2022년에는 소득의 기여도가 31.7%, 자산이 40.3%를 기록하면서 차이가 더 벌어지기도 했다. 더 이상 소득만이 불평등을 결정짓는 주된 요인이 아니라는 뜻이다.

특히 최근 몇 년간 자산 불평등의 비중이 빠르게 증가했다. 이는 부동산 가격 상승과 자산 축적의 격차가 주요 원인으로 지목된다.다차원 불평등 지수 및 차원별 기여도 변동 추이 ⓒ국회 입법조사처 세대별로 달리 느끼는 불평등

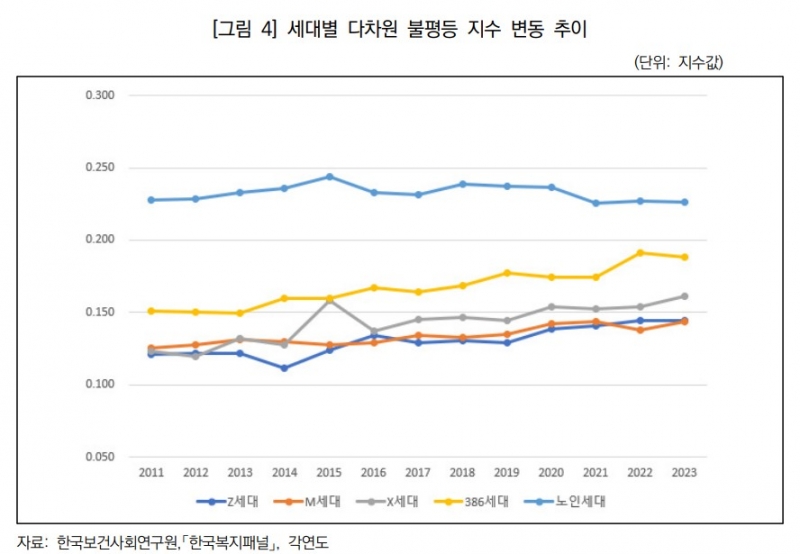

다차원 불평등 지수를 세대별로 살펴보면 각 세대가 단순한 소득의 불평등을 넘어 다양한 양상의 불평등을 겪고 있다는 것을 보여준다.

이번 연구에서는 ▲노인세대(1960년 이전 출생) ▲386세대(1961~70년생) ▲X세대(1971~80년생) ▲밀레니얼(M)세대(1981~90년생) ▲Z세대(91년 이후 출생) 등으로 구분해 각 세대별 불평등 추이를 분석했다.

Z세대는 전체 세대 중에서 가장 낮은 다차원 불평등 지수를 기록하고 있다. 노인세대가 2023년 0.226으로 가장 높고, Z세대가 0.145로 낮다. 특히 교육 기간과 건강에 대한 불평등 기여도가 세대가 어려질 수록 낮아지는 것도 특징이다.

Z세대는 교육 기간과 건강 면에서 비교적 균형 잡힌 삶의 조건을 갖추고 있다. 그러나 자산 축적이 미흡해 자산 불평등의 기여도가 점차 상승하고 있다. Z세대의 자산 불평등 기여도를 보면 2011년 42.8%에서 2023년 44.7%로 꾸준히 상승했다. 특히 2022년 자산의 기여도는 53.5%까지 차지했다.

이는 향후 자산 격차가 Z세대의 주요 불평등 요인으로 작용할 가능성을 시사한다. 초기 경력 단계에서의 소득 안정성과 주거 지원, 금융 접근성 개선이 요구된다.

M세대는 다차원 불평등 지수가 점진적으로 상승하는 추세를 보인다. 2011년 0.125에서 2023년 0.144로 꾸준히 상승했다. M세대는 경력 중반기에 접어들며 소득 격차가 확대되고 있으며, 특히 부동산 가격 상승과 자산 형성의 어려움으로 인해 자산 불평등의 기여도가 빠르게 증가하고 있다. M세대의 자산 불평등의 기여도는 2011년 34.3%에서 43.8%로 올랐다. M세대의 역시 자산과 소득 격차가 불평등을 결정하는 주된 요인인 모양새다.

X세대는 소득, 자산과 함께 건강 격차가 세대 내 불평등의 주요 기여 요인으로 부상한 것이 눈에 띈다. 중산층 내 양극화가 심화와 함께 나이가 들면서 발생하는 만성질환 등 건강 문제도 점차 불평등을 심화시키는 요소가 되는 것으로 해석된다.세대별 다차원 불평등 지수 변동 추이 ⓒ국회 입법조사처

386세대 또한 자산 불평등 정도가 점차 높아지는 양상을 보이지만, 소득 불평등 지수도 높게 유지하고 있다는 것이 특징이다. 특히 최근 5년(2019년~2023)년 사이 소득 불평등 지수는 32%에서 36% 사이에서 등락을 반복하고 있어 소득 불평등이 고착화되는 모양새다. 이들은 은퇴 전후의 소득 격차와 부동산 보유 여부에 따른 자산 격차가 불평등을 주도하고 있다. 또 노화로 인한 건강 격차 역시 386세대의 삶의 질에 영향을 미치고 있다.

노인세대는 모든 세대 중 가장 높은 다차원 불평등 지수를 기록하고 있다. 다른 세대처럼 불충분한 소득 보장, 자산 보유 격차가 주된 불평등 요인이지만, 낮은 교육 수준과 불균형한 건강 상태로 인한 불평등 지수도 높아 거의 모든 차원에서 불균형이 심화되고 있다는 특징을 보인다. 교육기간에 대한 불평등 기여도를 보면 Z~X세대는 6~9%대(2023년)를 보이지만 노인세대는 24.2%로 높다. 건강 불평등 기여도도 2023년 12.5%로 어느 세대보다 높은 수준이다.

노인세대가 복합적이고 누적된 불평등에 가장 취약한 집단이라는 것이 지표로 나타난 것이다.

다차원 불평등 지수는 한국 사회의 복합적 격차가 단일한 소득 재분배 중심 정책으로는 해소되기 어렵다는 점을 보여준다. 특히 각 세대별로 다르게 나타나는 삶의 조건과 불평등 요인을 반영하는 맞춤형 불평등 완화 정책이 필요하다는 것을 시사한다.

이처럼 한국 사회 불평등 완화를 위한 정책이 실효성을 갖기 위해서는 소득을 불평등의 단일한 지표로 삼던 것에서 벗어나 입체적으로 불평등을 측정하는 노력이 계속돼야 할 것으로 보인다.

“ 김백겸 기자 ” 응원하기 - 발행 2025-11-09 18:04:25

댓글 없음:

댓글 쓰기