- 데스크

- 승인 2025.06.12 15:30

- 댓글 0

내란수괴가 속한 정당이 ‘내란의 숙주’

비상계엄, 역대 내란정당의 장기집권 전략

내란종식, 숙주를 제거해야

마침내 내란‧외환특검이 시작된다. 12.3비상계엄의 전모가 드러날 전망이다. 무엇보다 국민의힘이 언제부터 12.3계엄을 음모했는지, 어떻게 동조했는지가 수사를 통해 밝혀져야 한다. 그래야 내란수괴가 속한 정당이 ‘내란의 숙주’이며, 내란정당을 제거해야 내란이 종식된다는 사실이 세상에 알려진다.

비상계엄, 내란정당의 장기집권 전략

비상계엄을 통해 장기집권을 획책한 첫 사례는 1952년 이승만 자유당 정권이 자행한 ‘부산정치파동’이다.

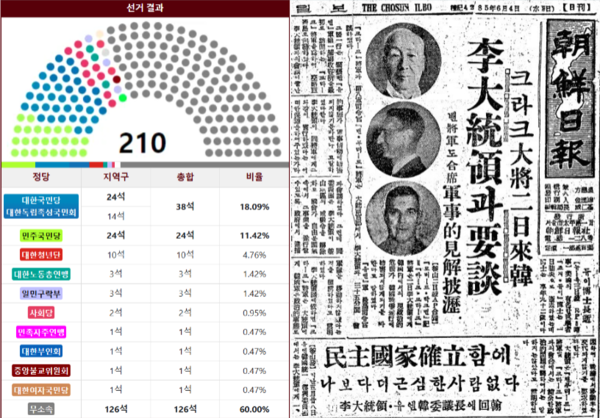

당시 대통령은 국회에서 선출했다. 그런데 직전 총선에서 자유당은 210석 중 38석에 그쳤다. 정상적인 투표로 대통령이 될 수 없다고 판단한 이승만은 비상계엄을 선포하고 야당 의원 50명을 헌병대에 연행했다. 그중 7명에게 국가보안법 위반 혐의를 씌워 재판에 넘겼다. 이후 국회를 겁박해 일명 ‘발췌개헌’이 이루어지고, 급기야 전쟁통에 이승만은 2대 대통령에 등극한다. 이렇게 자유당은 집권여당의 자리를 지켰다.

1960년 4.19혁명을 통해 이승만을 몰아냈지만, 박정희가 5.16쿠데타를 일으켜 정권을 찬탈한다. 내란정당 박정희 공화당이 정권 위기를 느낀 시기는 7대 대통령선거 때다. 당시 신민당 김대중 후보에게 100만 표 차이로 겨우 당선됐던 것. 이에 박정희는 1972년 비상계엄을 선포하고 ‘유신헌법’을 제정해 장기집권을 획책한다. 국회를 해산하고, 대통령선거를 간선제로 바꾼 뒤 체육관에서 2,357표의 찬성(무효 2표)으로 4선 대통령이 된다.

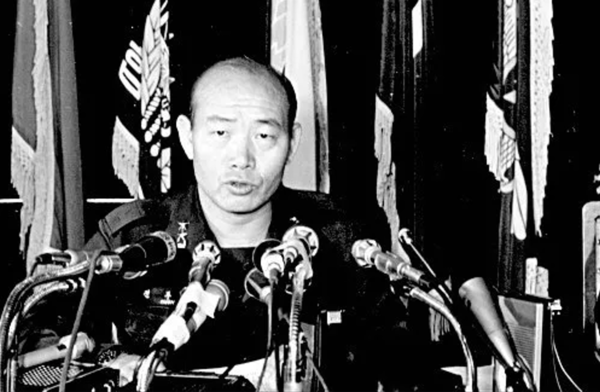

1979년 박정희가 피살되자, 전두환이 12.12쿠데타를 일으켜 군사독재를 이어간다. 이듬해 군사독재 타도를 외친 민주화 열기는 ‘서울의 봄’을 불러왔다. 이에 위기를 느낀 전두환은 1980년 5월 17일 비상계엄을 전국으로 확대, 국회를 해산하고 대신 국보위를 설치한다. 급기야 북한군이 잠입했다며 광주학살을 자행, 11대 대통령에 등극한다. 전두환은 박정희 공화당을 계승해 민정당을 창당하고, 총재로 선출돼 대통령과 겸직했다.

이처럼 불법 계엄을 선포한 내란수괴 이승만, 박정희, 전두환은 쫓겨나고, 총에 맞고, 사형선고 당했지만, 내란정당은 자유당에서 공화당, 민정당으로 당명만 바꾼 채 정권을 연장해 왔다.

내란종식, 숙주를 제거해야

이후에도 내란정당은 변신을 거듭해왔다. 전두환의 대를 이어 노태우 민자당, 김영삼 신한국당, 이명박 한나라당, 박근혜 새누리당, 그리고 윤석열의 국민의힘까지. 하지만 간판만 달라졌을 뿐 내란정당의 본질은 변하지 않았다는 것을 12.3계엄이 일깨워 주었다.

특히 박근혜 새누리당은 탄핵 위기가 닥치자, 아버지 박정희의 공화당처럼 계엄문건을 작성하고, 실행을 모의했다. 이어 윤석열은 5.17계엄을 그대로 본 따 12.3계엄을 선포하고, 전두환과 마찬가지로 국회를 해산하고 비상입법기구를 만들어 장기집권을 모략했다.

이렇듯 내란정당은 본질상 선거로 집권할 수 없다고 판단되면 쿠데타로 정권을 찬탈하는 특성이 있다. 숙주인 내란정당을 제거하지 않으면 언제든 내란이 일어날 수 있다는 의미로 해석된다.

문제는 국민의힘이 재집권을 포기하지 않았다는 사실이다. 더구나 내란수괴가 탄핵된 직후 치러진 이번 선거에서 41%를 득표함으로써 내란 숙주의 건재를 과시했다. 숙주만 살아 있으면 바이러스는 번식이 가능하다. 내란 바이러스도 예외가 아니다.

요컨대 12.3내란과 6.3대선의 교훈은 대한민국에서 더는 쿠데타가 성공할 수 없다는 것이 증명된 것이 아니라 내란 숙주를 제거하지 않으면 언제든 쿠데타가 일어날 수 있다는 웅변이다.

댓글 없음:

댓글 쓰기