내가 사는 동네에는 꽤 큰 유흥가가 있다. 위치도 교통의 요지에 있어서 전철을 타러 가다 보면 반드시 이 유흥가를 지나야 한다. 코로나19가 성행하기 전에는 나 또한 이 유흥가에서 종종 소주를 들이켰다.

수많은 사람들이 이곳에서 유흥을 즐기는 탓인지 밤이면 동네의 청결도가 심각하게 떨어진다. 길거리에 널브러진 담배꽁초는 물론이고 누군가 반쯤 마시다 버린 커피(도대체 왜 반만 마시고 버리는 거죠?)와 캔 음료들, 심지어 바이러스에 오염됐을지도 모르는 마스크도 곳곳에서 난무한다.

“아무리 술에 취해도 쓰레기는 쓰레기통에 잘 버립시다”라는 계몽 포스터 같은 이야기를 하려는 게 아니다(그래도 쓰레기는 쓰레기통에 잘 버립시다, 쫌!). 내가 하고 싶은 이야기는 시끌벅적한 유흥이 끝나고 벌어지는 마술 같은 변화에 관한 것이다.

아침에 전철을 타기 위해 이 거리를 다시 걷는 순간 나는 밤사이에 이 거리에서 무언가 놀라운 마술이 행해졌다는 사실을 깨닫는다. 불과 몇 시간 전에 거리를 나뒹굴던 반쯤 마신 커피 용기와 길거리를 점령했던 캔들은 다 어디론가 사라졌다. 타액이 묻었음이 분명한 지저분한 담배꽁초도 누군가 깨끗이 치웠다.

이 마술은 365일 단 하루도 행해지지 않는 날이 없다. 심지어 영하 20도를 육박했던 최근 강추위 기간에도 이 놀라운 마술은 어김없이 행해졌다. 이 마술이 없었다면 나는 매일 아침 절대 걷고 싶지 않을 지저분한 거리를 걸었을 것이다. 하지만 이 마술 덕에 나는 오늘도 유쾌한 기분으로 청결한 거리를 걷는다.

생시몽의 산업사회

일찍이 프랑스의 사상가 생시몽(Saint-Simon)은 자본주의 사회의 가장 중요한 성격 중 하나를 산업사회라고 규정한 바 있다. 생시몽이 말하는 산업사회란 단지 산업이 발달한 사회를 뜻하는 게 아니다. 산업이 너무나 고도로 발달하는 바람에 분업에 의지하지 않고는 삶이 불가능해진 사회를 뜻한다.

이 말이 무슨 뜻일까? 농경사회 시절에는 어느 정도 자급자족이 가능했다. 마을 간 이동이 쉽지 않았기에 대부분 생필품이 마을 안에서 만들어졌다. 쌀은 내가 짓고, 옷은 내가 만들고, 호미나 칼은 동네 대장간 아저씨가 만들어준 것을 썼다. 눈이 오면 쌓인 눈은 당연히 내가 쓸었다. 우리 집 변기에 쌓인 오물도 당연히 내가 치웠다.

그런데 자본주의가 시작되면서 이 자급자족 사회가 붕괴됐다. 생산력이 비약적으로 발달하면서 분업에 의지하지 않고는 이 사회의 존속이 불가능해진 것이다. 일찍이 경제학의 아버지 애덤 스미스(Adam Smith)가 핀 공장 실험으로 밝혔듯 분업은 생산성을 수십 배 높인다.

산업사회가 시작되면서 이제 그 누구도 집에서 옷을 만들기 위해 바느질을 하지 않는다. 호미나 칼은 동네 대장간이 아니라 대형 마트나 쿠팡에서 구입한다. 아파트에 쌓인 눈은 경비 노동자가 쓸어준다. 내가 배설한 배설물은 아파트 정화조에 쌓이는데, 그건 또 누군가가 정기적으로 치워준다. 참 편리한 세상이다. 그런데 과연 그렇기만 한가?

이 편리함에는 중요한 전제가 있다. 인류가 수 만년 동안 스스로 해왔던 일을 누군가가 대신 해준다는 것이 그 전제다. 그렇다면 상상해봐야 한다. 이 대전제가 붕괴된다면 어떤 일이 벌어질까? 그야말로 지옥이 펼쳐질 것이다.

정화조가 가득 차면 배변조차 불가능해진다. 쓰레기가 쌓여 거리에 발 디딜 틈이 사라진다. 눈이라도 오는 날이면 우리는 이동조차 하지 못할 것이다. 그래서 생시몽은 “산업사회가 고도화되고 규모가 커질수록 각 구성원이 맡은 유기적 일 중 하나만 펑크가 나도 사회가 피곤해진다”라고 해석한다. 하지만 나는 생시몽이 틀렸다고 생각한다. 하나가 펑크 나면 사회가 피곤해지는 수준이 아니라 이 도시는 거의 붕괴될 것이다.

6411번 버스, 울산과학대, LG트윈타워의 청소 노동자들

이 위험을 자본주의가 방치할 리가 없다. 자본주의가 이 문제를 해결하기 위해 내세운 전략이 실업과 저임금 전략이다. 그 누구도 꺼리는 이른바 3D 업종 종사 노동자들이 갑자기 사라지는 일을 막기 위해 자본주의는 늘 일정 수준의 실업자를 만들어낸다. 당장 먹고 살기 힘든 사람들이 많아져야 누군가 이런 일을 기꺼이 하겠다고 나설 것이기 때문이다.

그래서 그들이 이 힘든 일에 자원하면 자본주의는 가능한 한 가장 낮은 임금으로 이들을 혹사한다. 혹사에 지쳐 이들이 “나 도저히 이 일 못하겠어요”라고 버티면 잽싸게 다른 누군가로 대체해야 하기 때문이다. 이 두 가지 시스템이 맞물리면서 우리가 살아가는 데 가장 필요하고 소중한 청소 노동은, 가장 힘들고 돈도 되지 않는 하찮은(?) 노동으로 전락했다.

그래서 나타난 결과가 바로 지금 한국 사회의 모습이다. 7년 전 고작 시급 690원(당시 690원을 올려도 시급은 6,000원이었다)을 올려달라고 요구했던 울산과학대 청소노동자들은 결국 그 대가로 일자리를 잃었다. 그들은 지금도 이 추운 겨울 천막 농성을 계속하고 있다.

몇 달 전 시급 50원을 올려달라고 요구했던 LG트윈타워 청소 노동자들도 해고의 구렁텅이로 내몰렸다. 그들은 그 건물을 무려 10년 동안이나 청소해 온 이들이었다. 자본주의는 말한다. “시급을 올려달라고? 당장 꺼져! 너희들 대체할 사람 많아!”라고 말이다. 자본에게 청소 노동자들은 시급 얼마짜리 청소 도구일 뿐이다.

6411번 버스라고 들어보셨을 것이다. 지금은 고인이 된 노회찬 의원의 명연설 ‘6411번 버스를 아십니까?’에 등장하는 그 버스다. 이 버스를 이용하는 이들은 새벽 세 시에 일어나 새벽 5시까지 강남의 건물로 출근하는 청소 노동자들이다. 아침에 출근했을 때 건물이 말끔하게 치워져 있는 이 놀라운 밤의 마술은 이들 덕분이다.

노회찬 의원은 말했다. “아들, 딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만, 그 빌딩이 새벽 5시 반에 출근하는 아주머니들에 의해서 청소되고 정비되고 있는지를 의식하는 사람은 없습니다”라고 말이다. 이게 산업사회의 맹점이다. 우리는 이 마술에 대해 “감사할 이유가 없다”는 강요를 받고 산다. 심지어 그들이 존재하는지조차 모를 때가 많다. 이렇게 감사의 마음이 사라지는 순간 민중들의 연대는 헐거워진다.

산업사회의 문제점을 설파한 생시몽은 “모두가 연결돼 사는 세상이기에 우리는 서로를 형제, 자매처럼 평등하게 사랑하자”고 말했다. 노회찬 의원은 “6411번 버스를 타는 그 노동자들이 냄새 맡을 수 있는 곳으로, 그들의 손을 잡을 수 있는 곳으로 우리가 나아가야 한다”고 호소했다.

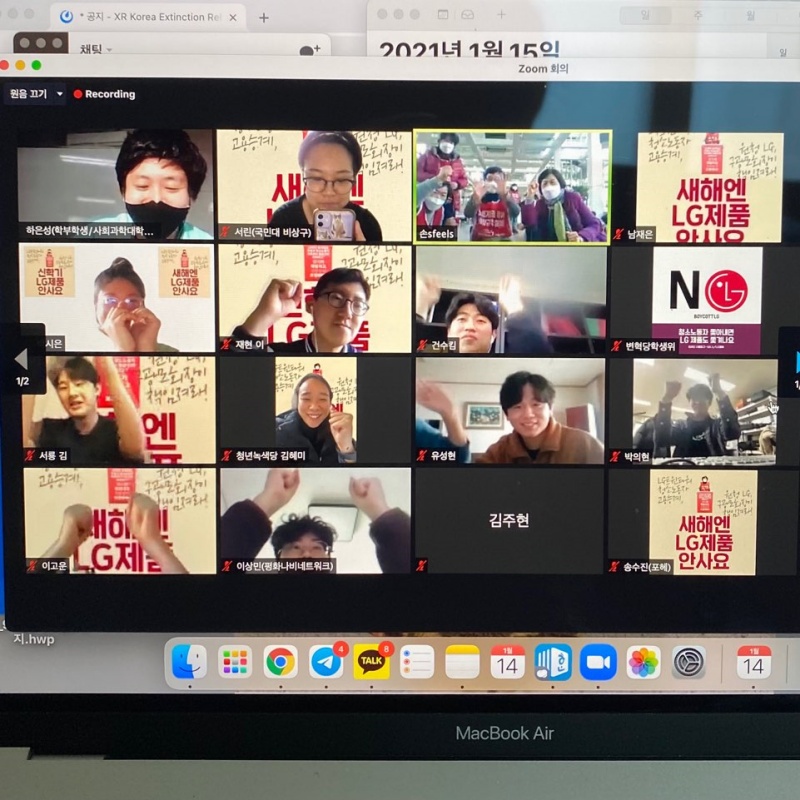

깨끗이 치워진 거리와 건물을 ‘단가 얼마짜리 노동’으로 볼 것이냐, 소중한 이웃들의 노동의 총체로 볼 것이냐가 바로 우리가 사는 세상의 모습을 결정한다. 이 추위에 노동자의 권리를 위해 당당히 나선 LG트윈타워 청소 노동자들, 7년째 천막에서 고독한 농성을 계속 중인 울산과학대 청소 노동자들, 그리고 자신의 이름이 아니라 그냥 아주머니라 불렸던, 오늘도 이른 새벽 6411번 버스를 타야 하는 그 노동자들의 삶과 투쟁에 뜨거운 연대의 손실을 보낸다.

당신들이 있어서 오늘 우리가 있다. 우리는 당신들에 대한 고마움을 잊지 않을 것이다. 우리는 당신들의 투쟁을 외면하지 않을 것이다.

댓글 없음:

댓글 쓰기