등록 :2021-03-01 04:59수정 :2021-03-01 08:49

“종방(종연방적) 들어가서 밤에도 하고 낮에도 하고, 죽게 일만 했제.”

전남 장흥군 장평면에 사는 한순임(89)씨는 지난 26일 <한겨레>와 한 통화에서 77년 전 기억을 생생하게 떠올렸다. 1932년 1월4일(음력) 태어났지만 3년 늦게 호적에 오른 한씨가 만 12살을 막 넘긴 1944년 음력 2월 하드렛날(초하루)이었다. 풍습에 따라 ‘콩을 큰 솥에 볶으며 잡귀가 ‘연기처럼’ 사라지길 기원’하던 그날, 장동면 봉동리 고향 마을에서 고무줄놀이를 하고 있는데 난데없이 마을에 트럭들이 나타났다.

남정네 몇사람이 한씨의 손목을 낚아챘다. 본격적으로 중국을 침략한 직후였던 1938년 일제는 국가총동원법을 제정해 전시 인적·물적 자원 총동원 체제를 갖췄고, 이듬해 국민징용령을 발령해 관 알선, 보국대, 국민징용 등 방법으로 대대적인 인력동원에 나섰다. ‘모집’ 형태였다지만 사실 거짓으로 회유한 강제동원이었다. 1940년대 들어 ‘인력 공출’은 더욱 심해졌다.

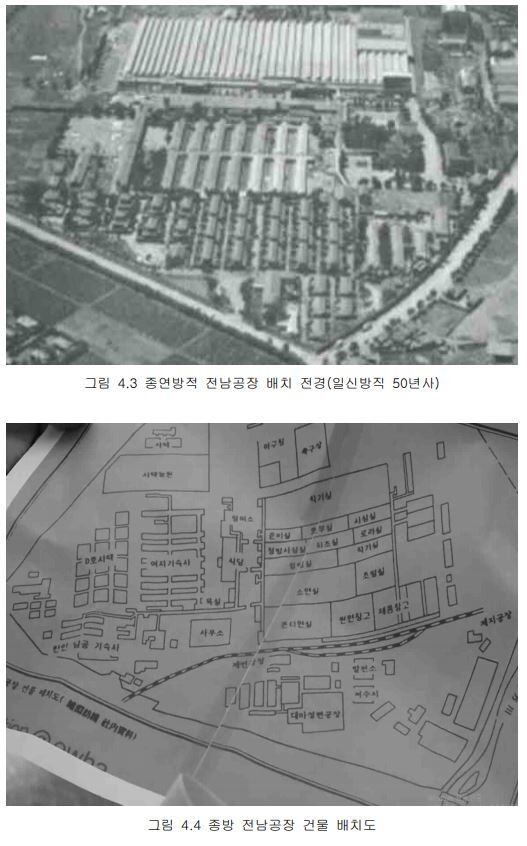

한씨가 도착한 곳은 광주에 있던 ‘종연방적 전남공장’이었다. 일제강점기에는 ‘가네보 공장’으로, 해방 뒤엔 전방㈜과 일신방직㈜ 임동공장으로 알려진 곳이다.

일본 미쓰이 계열 종방은 1935년 광주 임동 23만1405㎡(7만평)의 터에 공장을 지어 면 제품을 생산했다. 방적기 3만5000추, 직기 1440대, 종업원 3000명에 이르는 조선 최대 규모였다. 여성 노동자들의 평균 나이는 13~14살이었다. 1940년 이후 군복·속옷·양말 등을 만들어내던 종방에서 이들은 하루 12시간 이상 혹독한 노동에 시달렸다.

“미영(무명) 잡고 그놈 올 떨어지믄 디지게(죽도록) 불러다 뚜둘고(때리고), 그런 데로 갔어.”

재래종 면화(목화)에서 실을 뽑아 짠 직물이 무명이다. 하루 절반 이상을 공장에서 일하고, 식사시간을 제외하고는 개인시간도 전혀 없었다. 일제강제동원·평화연구회 대표 정혜경 박사는 “부모들한테 ‘밥도 먹여주고, 기술도 가르쳐주고, 학교도 보내준다’고 해 마지못해 (자식을) 보내도록 했다. 그런데 공장에 갔다가 이게 아니다 싶어 ‘집에 가고 싶다’고 해도 못 가게 했기 때문에 강제동원인 것”이라고 말했다.

고된 노동을 견디다 못한 소녀들은 종종 담장 밖으로 탈출을 시도했다. 하지만 붙잡힐 경우엔 가혹한 ‘형벌’이 기다리고 있었다.

“(도망)가다가 잽히믄 딱 알몸으로 딱 배께(벗겨) 갖고, 알몸으로 해갖고 여자, 남자 다 공장에 있는 사람들 모아놓고 그 가운데로 돌린당께. 한번 두번 아니여. 도망갈께미. 느그도 도망가먼 이런 꼴 본다, 그랑께 느그는 절대 일만 해라. 그것이여.”

한씨는 부모가 어렵사리 공장으로 찾아왔지만 집으로 돌아갈 수 없었다.

“나중에 딸 소식 듣고 얼굴 본다고 그 시골서 아버지하고 엄니하고. ‘홍대새비’(새우) 요만썩 헌 놈 사서 갖고. 공장 문지기한테 줘서 거기서 빼갈라고…. 문지기 좋은 일만 했제. 빼가기는커녕 포도시(겨우) 면회만 허고. 뒤돌아보며 잘 있다가 오라고. 엄니도 울고 아부지도 울고.”

긴 시간 노동에도 불구하고 임금은 턱없이 낮았다. 한씨는 “한달 일하고 받은 돈으로 배고픈께 김밥 두줄 사 먹어. 두줄 사 먹으면 딱 맞어”라고 말했다.

한씨는 1945년 8월 해방이 돼서야 공장에서 풀려났다. 그러나 종방 생활은 평생의 부끄러움이었다.

“종방에 잡혀가 맞고 일했다는 얘기 요만치도 누구보고 안 해봤소. 부끄러와 부끄러와. 그런 데 간 것이 부끄러와. 암도 몰라. 내가 말 안 해. 지금까정 누가 물어본 사람도 없고.”

전남 보성군 조성에 사는 최점덕(1934년생)씨도 11살 때인 1945년 봄 종방으로 끌려갔다.

“안 나오면 아버지를 데려간다고. 아버지가 노무자로 잡혀가버리면 우리 식구는 굶어죽게 생겨. 긍께 아버지 대신 내가 간다고. (가보니) 우리는 나이가 어려서 기계 다룰지 모른다고 운동장 같은 데서 누에고치를, 그걸 몽그르게 말리게 널으랍디다.”

무섭고 서럽던 기억을 최씨는 구전 노래로 기억하고 있었다.

“동지섣달 진진 밤에 밤잠 못 자고, 이삼 사흘 긴긴 해에 바람 못 쐬고, 오뉴월 더운 날에 바람 못 쬐고, 인정 없고 사정 없는 쓸쓸한 종방. 문방 놈아 잡지 마라 갈 길 바쁘다. 기차 소리 한번 나면 그만이로시.”

일제 말기 조선엔 방적공장이 137곳 있었다. 국무총리 소속 ‘일제강점하 강제동원 피해 진상규명위원회’(2005~2006년)에 신고된 사례 중엔 공장에서 탈출하다가 붙잡혀 성폭행을 당했거나 정신이상을 일으켜 자살한 사건의 진상을 밝혀달라는 유족들의 신청도 꽤 있었다.

일제강제동원·평화연구회의 자료를 보면, 일제는 1938년 5월 국가총동원법 제정 뒤 1945년까지 연인원 650만명(1명 2~3회 중복자 포함)이 국내 공장과 탄광 등지로 강제동원했다. 하지만 ‘대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원에 관한 특별법’에서 국외 강제동원 피해자와 달리 국내 공장에 강제동원된 이들은 지원 대상에서 제외됐다. 정혜경 대표는 “정부가 1970년대 강제동원 피해자 8500명에게 지원금 30만원씩을 지급할 땐 국내 동원 피해자들이 포함됐던 점을 고려하면 현행 강제동원조사법의 지원금 지급 기준을 바꿔야 한다”고 지적했다.

그나마 광주광역시는 2012년 전국에서 처음으로 ‘일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원조례’를 제정하고 지난해 ‘대일항쟁기 강제동원 피해여성노동자 지원 조례’로 개정했다. 조례에 따라 국내 강제동원 여성 피해자들을 포함해 8명에게 월 30만원씩 생활보조금을 지급하고 있다. 2013년부터 전남·서울·경기·인천·전북·경남에서도 비슷한 내용의 조례가 제정돼 일부 지원이 이뤄지고 있다.

정대하 김용희 기자 daeha@hani.co.kr

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/area/honam/984863.html?_fr=mt1#csidx3a5985191ac57b7954cb9879b5a31f0

댓글 없음:

댓글 쓰기